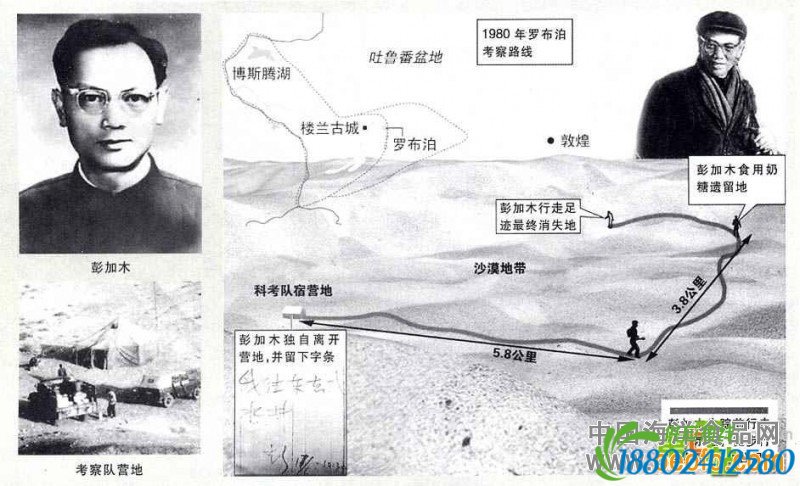

有人说,著名科学家彭加木在罗布泊神秘失踪,入选20世纪世界十大之谜当之无愧,因为它最具悬念,最让人震惊,最不可思议!彭加木原名彭加睦,广东番禺(今广东省广州市番禺区)人,汉族。

1947年毕业于中央大学(1949年更名南京大学)农学院,1979年任新疆科学院副院长,他先后15次到新疆进行科学考察,3次进入巴音郭楞蒙古自治州罗布泊进行探险,1980年6月17日不幸在罗布泊失踪。

1947年在南京国立中央大学农学院毕业后,到北京大学农学院任教,专攻农业化学。

新中国成立后在中国科学院上海生物化学研究所工作。

1954年加入中国共产党。

1956年中国科学院准备组织一个综合科学考察委员会,分赴边疆各地调查资源,他主动放弃出国学习的机会,积极向组织提出要求,赴新疆考察。

他在给郭沫若的信中说:“我志愿到边疆去,这是夙愿。……我具有从荒野中踏出一条道路的勇气!”

6月16日下午2时许,考察队来到库木库都克以西8公里处。

此时,车上所带的汽油和水都几乎耗尽,按计划,还有400公里路程。

经讨论,他们决定就地找水。

当天下午没找到。晚上,开会决定,向当地驻军发电求援。

彭加木亲自起草了电报稿:“我们缺水和油,剩下的水和油只能维持到明天。”

彭加木起先并不同意发电报求援,只希望自己找水。

因为当时向当地驻军求援送水的话要用去大约7000元的资金,这在当时是一笔庞大的数目,最后在大家的压力下才同意发出电报,但内容不是要水,而是汇报了当时他们严重缺水的情况。

。

独往沙漠找水。

1980年6月17日上午9时,部队回电同意给予援助物资,并要求提供营地坐标。

下午1时,司机王万轩到车里取衣服时,在一本地图册里发现一张纸条,

看后不由大吃一惊:“我往东去找水井。彭。六月十七日十时三十。”彭加木冒着50 多的高温单人找水,这在沙漠里是极其危险的。

1980年11月初,根据中国科学院党组的指示,为了平息社会上的谣言风波,要再一次寻找彭加木同志。

第四次进入罗布泊的队伍,由中国科学院新疆分院、新疆军区独立5团、通讯兵部队、汽车56团和兰州407部队等八个单位共69人组成,配备大小越野汽车18辆。

新疆分院副院长、党委副书记王熙茂同志任现场总指挥。彭加木的夫人夏叔芳随队住在敦煌指挥部。

彭加木的儿子彭海以及上海生物化学研究所办公室主任朱相清随队前往现场帮助寻找。

为了保障寻找队伍绝对安全,第四次寻找队在敦煌建立指挥所,敦煌指挥所与寻找分队保持无线电联系;发生紧急情况时的救援,由军区空指临时派出飞机担任;有关空地联络信号等也作了明确规定。

队伍由14名科技人员、15名解放军战士、7名通讯报务人员、20名司机、4名测工、9名后勤联络人员共69人组成。

军区和分院抽调水罐车、油罐车、电台车、物资装备车、吉普车共18辆,携带电台3部、帐篷6顶、行军锅2口、信号枪2支、信号弹4个基数和大量生活用品。

队伍从11月10日由敦煌进入罗布泊地区到12月20日撤出,前后共计41天。

寻找地区以彭加木同志失踪前的宿营地——库木库都克和脚印消失处为中心,沿疏勒河故道,西起吐牙以西6公里,

东到科什库都克,南北宽10~20公里,总共寻找面积为1011平方公里,直接参加这次寻找的有1029人次,平均每人每天寻找近1平方公里。

第四次寻找工作分为四个阶段进行:第一阶段是从彭加木脚印消失处的东北面开始到“八一井”以西地区,寻找3天;

第二阶段是脚印消失处的北面和西北面,即从“红八井”到“红十井”地区,寻找7天;

第三阶段是脚印消失处的南面和西南面,即从库木库都克到吐牙以西6公里和以东10公里的地方,寻找9天;

第四阶段是脚印消失处的东面和东南面,即从羊塔克库都克到科什库都克,寻找12天。

2005年冬季,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所董治宝研究员在罗布泊地区进行科学考察时,

在一沙窝处意外发现一具男性干尸,而这具干尸所在的位置距离彭加木失踪地点西南方向不足20公里,处于沙漠腹地。